【經典】巴黎浪蕩子常玉:一個人應該活得是自己並且乾淨

2017-06-28【經典】巴黎浪蕩子常玉:一個人應該活得是自己並且乾淨

1966年年夏天,常玉繪製最後一幅油畫“奔跑的小象”,和好友達昂通了電話:

常玉:孤獨......我開始畫一張畫。

達昂:是什麼樣的畫?

常玉:您將會看到!

達昂:那要等到幾時?

常玉:再過幾天之後......我先畫,然後再簡化它......再簡化它......

“那是只小象,在一望無垠的沙漠中奔馳⋯⋯那就是我。”

天地雖大,幾無容身之所。小像在畫面上變得很小,像被從天上扔下來一樣躺臥在深色的原野中,彷彿馬上就要被世界消解融化。

“孤獨的象”1966年

是年八月,身無分文、足踝受傷行動不便的常玉,在工作室瓦斯中毒而死,終年六十五歲。隨後常玉的作品成捆地出現在巴黎拍賣市場,售價僅數百法郎。

如他所說,

“我們的步伐太過時。我們的軀體太脆弱,我們的生命太短暫。”

晚年落魄潦倒客死異鄉的常玉不會料到,半個世紀後,他會成為一個神話,被人們反复解讀。

在2014年年香港蘇富比的春季拍賣上,常玉的畫作再次成為焦點 - 這幅曾在1958年參選法國“Jansonne三年展”的《聚瑞盈馨》,畫的是一株高聳挺拔的萬壽盆菊,用色典雅濃艷、碧翠交輝。

2014年年3月13日,香港蘇富比預展常玉畫作“聚瑞盈馨”,估價超4000萬港元。

1950年畫下這幅畫時,常玉經歷了漫長的鬱鬱不得志。但貧窮困頓並未折損他筆下五色繽紛的喜樂、溫暖清簡的安逸——我們似乎可以想像,在簡陋的畫室裡,常玉端詳畫作的神情:在他漂亮的嘴唇上,浮起一絲寵溺的微笑,怡然自得。出身富家貴公子,他骨子裡的那份閒雲野鶴的瀟灑、不諳世事的純真,從未稍離。

假若常玉知道,《聚瑞盈馨》在半個世紀後被預估出遠超四千萬的成交價,想必也只是在嘴角浮起同樣無所謂的弧度。

如他所說,

“我的生命中一無所有,我只是一個畫家。關於我的作品,我認為毋須賦予任何解釋,當觀賞我的作品時,應清楚了解我所要表達的……只是一個簡單的概念。”

他的世界裡,沒有慷慨激昂的民族大義,也沒有憂國憂民的教育夢想,沒有輾轉騰挪的左右逢源,更沒有迎合消費主義的惡俗趣味。女人體、靜物、小動物是常玉筆下永恆的主題,他像一個夢中人,一個浪蕩子,永遠趨近於直覺、幻想、與世無爭的童心和繁華落盡的“白茫茫一片大地真乾淨”。

也許,比起同時代的劉海粟,徐悲鴻,常玉活得更純粹。

因為,他是一個畫家,僅此而已。

1956年年,巴黎,常玉與朱海倫。

有人說常玉是中國的梵高,莫迪里阿尼,

但也許,他更像遊蕩法國的曹雪芹。

1901年10月14日,常玉出生於四川順慶城內書香世家。父親常書舫為當地畫師,母親喬氏是當地商家女兒。常玉排行第六,14歲即隨著名文學家和書法家趙熙習書畫,耳濡目染,起點甚高。

常玉的長兄常俊民經營著四川最大的絲廠,二哥常必誠早在1910年左右留學日本早稻田大學,歸國後在上海創辦中國最早的牙刷廠——“一心”牙刷廠,由常玉負責設計包裝和廣告。

1920年,因為大哥常俊民的支持,常玉赴法學習繪畫。巴黎畫派也可以說是蕩子畫派,藝術家們都是在巴黎的異鄉客,莫迪里阿尼來自意大利,蘇丁來自立陶宛,奇斯林來自波蘭,藤田嗣治來自日本……常玉沒有執著於自己的中國身份,天性的輕盈讓他和巴黎無縫對接。

1929年,常玉筆下的巴黎大茅屋工作室。與徐悲鴻、林風眠不同,常玉來到法國並未進入正統的美術學院學習,而是在“大茅屋畫院”中不受拘束地對模特進行速寫。

當徐悲鴻在達仰教授的工作室刻苦作畫練習基本功,渴望以西方的訓練改革中國繪畫的時候,常玉卻穿著考究,和美麗的法國女友坐在圓頂咖啡館討論蒙帕納斯的氣溫會不會比楓丹白露高那麼幾度。

常玉畫《金瓶梅》彩漆屏風,畫盆花,畫裸女,但他從不做中學為體西學為用的艱難考慮。這個富貴閒人甚至很少跟朋友談論藝術和自己的畫,他最喜歡的,就是用毛筆劃素描引得女同學傾慕。

1930年代,常玉與約翰·法蘭寇。荷蘭作曲家約翰·法蘭寇在常玉困難時期伸出援助之手,是常玉後半生的知己與讚助者。

放浪形骸的常玉也有極其文靜的一面,畫畫時他讀《紅樓夢》,拉小提琴。他和賈寶玉相似,敏感、任性,活在自己的世界裡,沉迷於美和純粹。

如果說徐悲鴻的改革意識來源於改變命運的強烈訴求,那麼常玉與生俱來的優越性則讓他無需去刻意顛覆和重建什麼。

朋友王季岡這樣回憶道:“(常玉)住St.Michel街邊旅館三樓一斗室……外出隨帶白紙簿和鉛筆。坐咖啡館,總愛觀察鄰桌男女,認有突出形象者,立即素描;亦課外作業自修也……有時家中匯款未到,無多餘錢,輒啃乾麵包,喝自來水度日。惟一值錢的照相機,時常存入當舖,或向我告借幾十萬。待家款到,再贖再還……其人美豐儀,且衣著考究,拉小提琴,打網球,更擅撞球。除此之外,菸酒無緣,不跳舞,也不賭。一生愛好是天然,翩翩佳公子也。”

然而劇情急轉直下,到法國的第十個年頭,常玉長兄常俊民經營的絲廠受到日本生絲傾銷中國的巨大影響而倒閉,次年慨而離世。

失去經濟來源,常玉的命運發生了戲劇性的轉折。按照很多人的邏輯,常玉應該就此“洗心革面、重新做人”,負起對家庭的責任。但他沒有。繼承遺產之後,常玉如常揮霍,過了一段富足的生活,然後才嘗試開始養活自己。

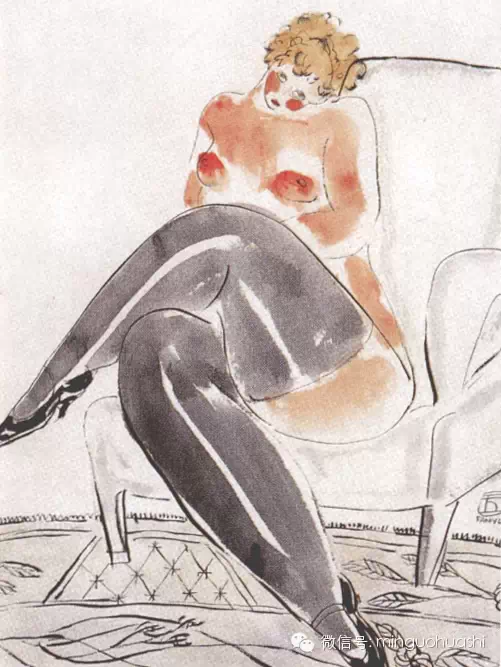

沙發椅上穿黑絲襪的裸女”1920-1930年代。水彩紙本。徐志摩在與友人的信中稱常玉的裸女畫有一雙“宇宙大腿”。

某種程度上,常玉拒絕長大 - 你很難評判,他是太笨拙還是太天真。

1929年常玉結識了巴黎大收藏家侯謝,在侯謝的經營之下,常玉開始大量參與秋季沙龍和獨立沙龍展,特別是在歐洲地位很高的法國杜勒里沙龍(Salon des Tuileries花園)讓常玉在巴黎聲名鵲起。

侯謝非常欣賞常玉,至1931年,侯謝已經收藏了常玉的111幅油畫和600幅素描。正是這一年,常玉遭遇家庭變故,經濟狀況急轉直下,甚至不得不靠繪製彩漆屏風和器物謀生。

幼年大家庭的關愛讓常玉習慣了被寵溺。他對侯謝的依賴越來越強——在致侯謝的信中,常玉說:“現在我口袋裡只剩下不到十塊法郎。”

而侯謝回信說:“好像我們彼此都要多佔對方一點便宜。”1932年侯謝斷絕了與常玉的合作關係。

“馬上英雄”1930年代油畫紙本裱於木板。常玉早期的作品,受巴黎浪漫情調的影響,畫面大都由白、粉紅、赭黃等淺色塊構成主調並且運用書法性的線條,傳達出愉悅的情感。

常玉不能容忍畫商凌駕於自己之上,但他要的“平等關係”很難實現。龐熏回憶說他多次看到常玉被人包圍,要買他的線描畫人物,他卻把畫送人,拒絕收錢。時常有人請他吃飯,吃飯他不拒絕。請他畫像,他約法三章:一先付錢,二畫的時候不要看,三畫完後拿了就走,不提意見。

“不合作”態度使常玉和畫商乃至整個藝術市場漸行漸遠,日漸潦倒和困窘。但他像杜尚一樣,“即使要飯,也不回國”。

也許他和賈寶玉一樣,認為世間人們爭名逐利、汲汲營營是“祿蠹”之舉,修身治國平天下的儒家夢想也不過是庸人自擾。常玉早早窺見了生命的虛無本質,寧願游離在現實之外做一個永恆的旁觀者和體驗者——於是他寧肯在琉璃世界白雪紅梅里,沉醉於“白茫茫一片大地真乾淨”的絕美,也不肯因現實驚擾了夢境。

“枯枝”1950年代油畫木板。晚期的常玉受到漆器的啟發,作品中大量融入民俗藝術,在深色的背景中勾勒出簡單的線條。烏鐵一般的線。肯定明確,入木三分,不再是迷夢。

1966年8月12日凌晨,人們發現常玉在巴黎的蒙帕納斯工作室中去世,因煤氣洩漏,胸口還橫放著一本書,生前經常戴的一隻通體碧綠翠玉指環隨著主人去世也神秘消失。

常玉結束了懷才不遇、貧病交加的異鄉人生,死後十幾年間也默默無聞。一直到上世紀80年代,歐洲和台灣藝術界才逐步發現常玉的價值,重新整理建構他被遺忘的人生經歷和藝術作品。

八十年代,台灣的不少畫商因為常玉的遺作而暴富,後來有良心大大的不錯的畫商,專門到巴黎的貧民墓地裡找到草草埋葬的常玉墳墓。

因為巴黎的墓地有年限限制,常玉死後,朋友們湊錢給他所買墓地的年限,也恰恰就到這一年。

恰恰在這一年,台灣畫商到了巴黎,出資為常玉的墓地又買下了二十年的使用權,一生孤苦潦倒的常玉才免去屍骨無存,終究瞑目。

“鳥與盆景”1950年年代油畫木板

常玉像藝術的稚子,觸動人心中對柔軟的底色——生前不乏成名的機會,但他從未挺身相迎。

他留給世界最大的財富是他的心性——“一生愛好是天然”、純真而不染塵滓的襟懷。

沒有咄咄逼人的攻擊性,沒有腹黑的精明和算計。沒有自我對峙、自我剖析和自我欣賞,甚至沒有一張自畫像。

上左:虎嘯1940年代

上右:獵鷹1940-1950年

下左:仰躺的豹1940年代

下右:荒漠中的豹1940年

賈寶玉說“我見了女兒就覺得清爽,見了男人就覺得濁臭逼人。”同樣,常玉也對女性抱有永恆的欣賞。超越世俗對女性“三從四德”的衡量標準,超越了生理需求和粗暴佔有,上升到純粹無功利的審美。他熱愛描繪裸體模特,無論是《四裸女》還是《坐著的裸女》,都一氣呵成、清新詼諧,流淌著純真的愛慾和幽默的想像力。

常玉去世前一年,他繪製的金瓶梅彩漆屏風被潘玉良晚年男友收藏,裝飾在其開設在聖蘇爾必斯街上的中國餐館裡。那屏風背後,常玉用小楷寫滿了《金瓶梅》詩句以及男女之間媾合的私情。

“碎花毯上的粉紅裸女”1930年代油畫木板

紅樓夢曰“好色即淫,知情更淫”,常玉兩者兼美。人們說,他是情僧,是蕩子,是夢中人。

可是,也許你不知道,夢中的常玉,有著罕見的清醒。

1946年年接受法國藝評家皮耶•祖弗(皮埃爾Joffroy)採訪時,他說,

“歐洲繪畫好比一席豐盛的菜餚,當中包含了許多燒烤、煎炸的食品以及各色肉類。我的作品則是蔬菜、水果及色拉,能幫助人們轉換及改變對於欣賞繪畫藝術的品位。當代畫家們總帶點欺騙地以多種顏色作畫。我不欺騙,故此我不被歸納為這些為人接受的畫家之一。”

面對天才的潦倒命運,我們擅長憐憫、同情和悲嘆。但誰又知道,“萬物靜觀皆自得”的常玉,不是活出了生命最純粹的喜悅?

“一個人應該活得是自己並且乾淨”——生命不可逆,藝術是條不歸路,而他甘之如飴,向死而生——這,也許才是對抗虛無的終極方式。

常玉,約1932年

常玉,約1932年

“盆菊”1950年年代油畫纖維板

“五裸女”1950年年代油畫纖維板

“紅衣女子”1940年年代油畫畫布

“枯樹/雙馬”1950年年代油畫木板

“磁州窯瓶內的白蓮”1950年年代油畫纖維板

本文作者:追梅客

轉自民國畫事