傅益瑤憶林散之:把要寫的字先放在心裡

2026-01-05傅益瑤憶林散之:把要寫的字先放在心裡

傅益瑤憶林散之:把要寫的字先放在心裡

畫事君說

這篇文字裡,有一個情節讓我很有感觸。就是傅益瑤姐妹熱鬧地走來,林散之坐在幽暗的客廳裡,笑瞇瞇對她們說:你們這一群真好像是大觀園裡走出來的。

“你們這一群真好像是大觀園裡走出來的。”這一句話,沒有用什麼具體的詞去形容傅氏姐妹,卻充滿了畫面感,用一個典故里的生活場景意象,準確描述出了青春和無邪的氣質。

詩歌美學也有這樣的方法。司空圖《二十四詩品》裡講詩歌的二十四種美學境界,作為一本詩歌美學理論書籍,卻沒有一個理論字眼。

例如講“沖淡”之境,是這幾句詩:

素處以默,妙機其微。

飲之太和,獨鶴與飛。

猶之惠風,荏苒在衣。

閱音修篁,美曰載歸。

遇之匪深,即之愈希。

脫有形似,握手已違。

沒有一個字解釋何謂衝,何謂淡,但境界全出。

又如講“纖穠”之境:

採採流水,蓬蓬遠春。

窈窕深谷,時見美人。

碧桃滿樹,風日水濱。

柳陰路曲,流鶯比鄰。

乘之愈往,識之愈真。

如將不盡,與古為新。

真是惠風和暢,柔嫩春光。正所謂“不著一字,盡得風流”。

佛教傳到中國,演變出禪宗。禪宗亦用這樣的方法。小和尚問師父怎樣才能更好的修行,師父答,喫茶去。喫茶去和修佛法有什麼關係,要靠你自己去領悟。然而如今“喫茶去”三個字被用的太濫,並未有多少人真能明白喫茶去告訴你的本意是“該干什麼就乾什麼”。遂有朋友諷刺,掛幅“喫茶去”,還不如掛張“打醬油”。

說回來,書法美學也有這樣的描述方法。書聖”王羲之在談書法藝術時,也使用了自然界的意象:“每作一橫畫,如列陣之排雲;每作一戈,如百鈞之弩發;每作一點,如高峰墜石;每作一折,如屈折鋼鈞;每作一牽,如萬歲枯藤;每作一放縱,如足行之趨驟。”這些描述沒有任何概念,但非常精準,不僅有形、有態、更有勢。

這就是中國美學的方法,不要分析,而要體會。不要概念,而要境界。不要結構分明,而要不著痕跡。這種美學方式,叫做蘊藉。一朵花里有禪機,一筆墨里有陰陽,一聲琴音裡有生命。

我想林散之老人大概很精微地體會到了這點,才會在日常對話中也用到了這種方法。所以他的書法不僅讓人讚歎其高超的用墨技巧,更能讓人感到生命形態,一種龍井茶般的安靜和清甘。

園霖(1915至2008年),林散之像

文/傅益瑤(傅抱石之女)

“鯉之過庭,必得父教”,這是孔子教誨兒子孔鯉的方法。這種過庭之教是中國教育,特別是家庭教育中最有魅力的特色之一。因為中國教育最注重變化氣質,養育人格,只有在人格形成的同時,才能使知識和文化得到傳承和創新。

我從小就生活在“過庭之教”的環境裡,雖不自覺,但父母的教誨,就隨著一口飯,一口湯被慢慢地餵進來了。

習慣了的東西一旦失去才會驚覺它的寶貴,才會湧出強烈的難捨之情。“文化大革命”最初的批鬥打砸的浪潮過去之後,我被排斥在造反派之外,成了名副其實的“逍遙派”,無所事事,無所適從地晃蕩著,就是在這個骨節眼上,我遇到了林散之老先生,是他讓我重溫了“過庭之教”的溫馨。

傅益瑤與林散之

記得那是個夏天下午,我的表妹興沖沖地跑來說:“林老搬到百子亭八號來了,我們去看他好嗎?”我早就聞知林老——林散之老先生是位大書法家,可從來沒有見過。此時我的妹妹和表妹都在練書法,於是我們就結伴去拜訪他,而且百子亭離我們家很近,出門轉個彎就到。

林老住在樓下,他的客廳兼書房就面對著院子,裡面是睡房,我們幾個人說說笑笑地走到門口,往裡一看,竟然沒有人,於是我們便又熱鬧起來。待我們走到客廳裡,忽然聽到里屋有個低沉的卻又爽朗的聲音在說話,只見林老坐在藤椅上拿著把芭蕉扇笑瞇瞇地對我們說:“你們這一群真好像是從大觀園裡走出來的。”這一說又把我們弄得哈哈大笑。

說實話,當時我看林老,倒有點像看劉姥姥,他的頭是圓圓的,眼睛晶亮晶亮,也是圓圓的,一雙眉毛,長著長長的壽眉,彷彿也是圓圓的,特別是他笑起來,兩個腮幫子更堆成圓圓的,真是又可愛又有趣。在這間書房裡與林老共度了許多時光之後,我才知道,自己才是書法這個大觀園裡的劉姥姥。

謝春彥林散之肖像1977年作

林老是個傷殘之人,他雙耳失聰,據他說,有一天窗外風雨交加,他看到電光閃閃,卻聽不到打雷聲,心想,為什麼這場雨只閃電不打雷呢?從這時起他才知道自己完全聾了。從那以後,他作書落款,便把“散之”連在一起寫,看起來就好像是個草寫的“聾”字。這似乎是自嘲,又好像是自怨,其實都不是,這是一種自足。我想,這在別人身上也許只能抱殘守缺,可林老卻能化腐朽為神奇,把不幸變為財富。和他聊天可以說是半作筆談,我們把想說的話寫在紙上,然後他會回答我們,也許是聽不到多餘的雜音的緣故,他比誰都能抓到我們內心的懸疑和糾葛。他的回答總是簡短而絕妙,給我們留下反复揣摸和回味的空間,詼諧和有趣的話又常常能讓我們觸摸到深奧恢宏的哲理和玄機。

林散之“千里馬”鏡心水墨紙本

林老的右手曾經被沸水燙傷過,拇指和食指就粘到了一起,不能開,只能合,變成了個硬圈,讓人酸楚不忍。我想像他不得不放棄熟練的右手而改用左手來寫字,一定十分艱難,十分困惑。待我們彼此熟悉了以後,我把心裡的疑慮和盤托出,誰知林老只淡淡地笑了笑說:“那有什麼,只是換隻手拿筆而已,寫字不靠它,只有不會寫字的人才用指力呢。”我聽後不禁詫然,問:“不用指力,那用什麼力寫字才好呢?”林老回答說:“當然是離手指越遠越好。”我思忖著:那腕力比指力好,而臂力又比腕力好,背力比臂力好……我忽然悟到了,豈不是用腦力最好?

我語及於此,林老用手指了指頭上,我一下子明白了,腦力之上還有一種更遠更神秘的力,那就是神力。我看著林老沉思著的生動的面孔,心中深深地感動著,原來失去手指的林老,和失去聽力的貝多芬一樣,困苦反而使他們找到使用神力的道路。

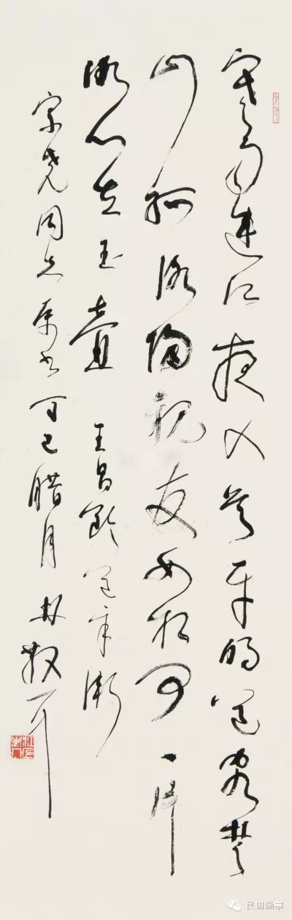

林散之草書“王昌齡送辛漸”

《菜根譚》有言,“學問乃是尋常家飯,當隨事而講”,林老就是這樣。他從來不大張旗鼓地談什麼書論畫理,可是卻常常會冷不丁地說一句什麼,就成為我們一生可究的書法課。有一次他寫完長長的一筆懸針後,朝我笑了笑說:“死蛇掛樹”。我嚇了一跳,連忙朝院子裡張望,以為院子裡有蛇。林老用手指了一下那筆懸針,自己也挺得意地欣賞著。

我定睛一看,只覺得那一筆在微微地顫動著,不禁想用手去碰它。原來“死蛇掛樹”是對書法用筆的一句很高的評語,蛇雖死不僵,骨血精氣俱含於內,掛在樹上雖是下垂,卻有股向上的力量。所以懸針這樣的用筆,向上的內力極關重要,最怕的就是有氣無力地向下拖。林老在紙上寫下這樣兩句詩:筆從曲處還求直,意如圓時更覺方。也就是說,只有內力和外力逆勢的相互作用,才能表現出生命來。

林散之“靜為躁君”水墨紙本鏡心96×47厘米

林老說,寫“點”這個筆劃,有時要如飛鷹啄食,又輕又快,又準又狠,有時又要像高山墜石,萬鈞之力,瞬時落地。他寫“走之”,或者寫“撇捺”,也有說法,那叫陽關三疊,就像樂聲,不論你怎樣抑揚頓挫,怎樣剛柔轉折,都不能有一絲音漏,一瞬氣斷。有一次我看著他一口氣寫完了一整幅詩文,從頭到尾變化有致,懸而觀之,更覺前後顧盼,十分有情。

我問林老,他是否先打了腹稿再寫的,不然怎麼能把握得這麼好。林老說,“其實也不需怎樣打腹稿,只要把要寫的東西先放到心裡就行了,字有顧盼與人有朝揖一樣,是很自然的事情,想想看,在一個屋子裡,如果裡面的人互不理睬,各不相關,那這間屋子不就變成了牢房?你還呆得下去嗎?”我聽完後大為感動,沒想到書理與人倫竟是如此相通。

林散之逸趣齋水墨紙本鏡心24×81厘米

常有人會拿著自己或別人的作品來請林老點評,林老通常是定睛看一眼,然後就掉過頭去,久久不語。大家都在等著,忽爾林老會說出一個字來,有時說“滑”、“流”,有時說“呆”、“滯”之類,真讓人費思量。後來我才慢慢悟出,比如說“流”,就是說你的筆根本就沒有在紙上站住,所以你筆上的墨全部都從紙上流光了。

林散之“太白樓詩·四月江南”

我心裡好奇怪,筆在紙上,同樣是輕重緩急,偏正曲折,為什麼有的人力輕則浮,力重則鈍,疾運則滑,徐運則滯,偏用則薄,正用則板呢?是林老讓我明白,萬事都須積功累力而可成,所以近名急功者,不是浮麗諂媚,就是劍拔弩張,不自然肯定就不會靈動,不靈動就絕不會有神韻。而自然不自然又全看你是不是從“思”裡來,所謂思不竭則筆不困也。林老自己就是在有筆墨處求法度,在無筆墨處求神理,而法度愈嚴,神才愈逸。

林散之書聯立軸(釋文:讀破萬卷,下筆不俗)

到此時,我才豁然醒悟,林老的生活作息是大有名堂的,他每天很早就起來,起來後的第一件事便是讀書,第二件事就是打拳,打完拳,吃了飯,再睡一個回籠覺,然後才是他寫字作畫的日課。林老說,“我活著,就要寫字,寫字不能沒有好身體,所以我每天打拳;但是寫字的更不能不是一個好人,所以我打拳之前要讀書。今天的我不比昨天的好,那我今天的字肯定不會比昨天好。”這真是一個藝術家了不起的自誓。在林老身上,字的精進,就是人的精進。

暮年林散之

我非常思念林老,不光是在藝術上,而且在我的人生中,他也給了我一把極大的助力。在我最感人生不幸的時候,我讀到兩句舊詩:“新交遭薄俗,舊好隔良緣”,我一下子哭了起來,以為這兩句詩把我的心境處境都說到了,就拿著去找林老,告訴他我的心情,求他給我寫成一幅對子掛起來。林老看了以後默坐良久,隨後拿起筆在裁好的紙上寫起來,我不知道他寫什麼,不過似乎不是我所求的。寫完後一看,原來是陸游的兩句:“書似青山常亂疊,燈如紅豆最相思”,這也是我喜歡的詩,只是與此情此境連不起來,我詫異地看著他,他對我說,你好好讀讀,接著又用手指了指上聯中的“亂”字和下聯中的“相”字,說:“好好想想這兩個字”。

林散之書聯紀曉嵐詩鏡心水墨紙本1974年年作(釋文:書似青山常亂疊,燈如紅豆最相親)

我們靜靜地坐在那裡,在煦和慈穆的氣氛裡,我漸漸穎悟到林老的用心,我揣摸著:青山看起來很亂,但當你走進去,它就會給你一個留連忘返的別樣世界,而書呢,更是一個“亂”字所能描繪的,然而你若讀進去,就能幫你形成你的人生觀,你的世界觀,學時一大片,用時一條線。這就是“亂”而其實“不亂”的妙處,只要你努力,就能從“亂”到“不亂”。

紅豆是個相思物,正因為它是相思物,所有的人都會向它投以相思;燈,如果把它點亮了,那它就像紅豆一樣成了相思物,那麼我們的心不也一樣嗎,讓它亮起來,它也就會成為相思物,世上萬物都會向它報以相思,豈是“新交舊好”這些區區小事可以困擾糾纏得了的呢!我把我的想法告訴了林老,他慈愛地點了點頭說:“看來沒有白寫,你拿回去好好掛掛。”

這幅對聯現在就掛在我東京寓所客廳的牆上,我只要一坐在這面牆對面的沙發上,就會深深地陶醉在欣賞它的快樂里,重溫林老讓我“好好掛掛”的用心。而這時,林老寫這幅對子的情景也會自然而然地浮現在眼前。

林老寫字的習慣是將蘸飽了墨的筆落紙即書,從濕筆一直寫到干筆,寫到渴筆為止,中途從不添墨。我記得那天林老也是這樣,那墨汁幾乎滴下來的筆落到紙上時,簡直就是一泡墨一下子就湮開了,他既不用紙去吸,也不快快提筆,依然神定氣閒地寫下去。我想這幅字一定寫壞了,誰知掛起來一看,那個“書”字浸開來的墨跡竟天衣無縫地在中心留下了一星空白,就是這一星空白,使這團墨成了精靈可愛的“書”字。這真令我嘆服之極,林老能把握到如此,非神力而何!“執筆如壯士”,胸中如不心雄萬夫,那筆下怎能運斤成風。

林散之“草書十一言聯”1980年作。(释文:佛日重辉,四面青峦惊昨梦;江天无恙,满林红叶灿如花。)

出自民國畫事