書畫鑑定,如同賣油翁 - 無他,唯手熟爾

2026-01-05書畫鑑定,如同賣油翁 - 無他,唯手熟爾

書畫鑑定,如同賣油翁 - 無他,唯手熟爾

【畫事君說】

畫事君一向對鑑定很有興趣。後台也有很多同學表示想要了解書畫鑑定。

鑑定這行吧,看上去很難,實際上就像賣油翁的秘訣:無他,唯手熟爾。外人看來一模一樣的雙生子,媽媽也能準確分辨,原因就是天天見,見得太多。

畫也一樣,見多了真的,假畫自然入不了眼。但畫又不太一樣,除了大體的印象,還得拆零件。筆法是怎樣,用墨是怎樣,用色是怎樣,紙絹是怎樣,行氣斷沒斷,下筆準不准,落筆時執筆人的心態是猶豫還是魯莽,速度是迅疾還是緩慢,用的是狼毫羊毫還是尼龍絲,都要從幾處墨跡中判斷出來。

因此,想要從結果推知過程,必須熟悉如何由過程得出結果。因此我非常同意陳佩秋的觀點,特推送這篇值得細讀的訪談。此文非常專業,但卻易懂,相信會讓您受益匪淺。

陳佩秋

1922年12月生,河南南陽人,海上畫派的代表畫家,已故著名國畫大師謝稚柳先生夫人。陳佩秋早年曾以山水為起點,50年代後專攻花鳥,畫風濃麗秀美,格調委婉含蓄。90年代她探索細筆青綠山水,吸收西畫光、色的表現技巧,別開生面,她晚年的青綠山水大多用彩墨寫成,也開創了彩墨結合的中國畫新風。晚年介入古畫鑑定,認為董源的傳世作品中,只有《溪岸圖》是真跡。

陳佩秋九月海棠絹本設色鏡框29×36.3cm

每年,畫家陳佩秋都會在昆明度過夏天,這里遠離上海的燠熱,關鍵是,這裡也是她的故鄉。92歲高齡的陳先生精神很好,走路健步如飛,唯一的拐杖是一把帶彎柄的雨傘。採訪時,她像聊家常般談起中國各時代繪畫的歷史,老太太記憶之清晰、思維之活躍令記者驚訝。一下午聊下來,居然沒有一點疲態。陳先生說,去年有點痛風,手腕關節疼痛,畫畫受了一點影響,也因此,生活飲食嚴格克制,茹素,打拳,寫字,每天也雷打不動地吃上一些堅果。

陳佩秋字健碧,室名秋蘭室、高華閣,都來自她所鍾愛的蘭花。據說最高枝頭的蘭花總是更晚才開,陳先生的習藝經歷,蘭花是個很好的比喻:從容、鍥而不捨,對書畫的研習到晚歲依然沒有懈怠。

作為書畫名家,陳佩秋和謝稚柳是書畫界知名的伉儷,但有一件小事尤能說明陳先生的性格。上海電視台曾經拍謝稚柳先生的電視專題片,攝製組想拍若干陳佩秋的畫面,但被她拒絕,“他是他,我是我。”

始自本世紀初的書畫鑑定,在這十幾年成了陳佩秋的重心。研究的成果是對閻立本《步輦圖》,以及董源《瀟湘圖》、《夏景山口待渡圖》、《夏山圖》等名畫的質疑。在《名畫說疑》一書中,她以畢生畫畫、讀畫的研究心得,對這些習以為常認為“標準器”的名畫細緻解析,庖丁解牛。

中國書畫的歷史,也是製造贗品的歷史。面對古畫鑑定的各種亂象,陳佩秋說自己如今最大的心願是先從宋畫開始,博物館業界合力,先把一些經典作品研究清楚,這在她看來,是一種不誤導子孫後代的歷史責任。

陳佩秋與謝稚柳在作畫

我臨畫臨了很多年

一直臨了很多年,畢業以後到上海,包括後來進上海畫院以後還臨,看見好東西就要臨。

南都:你是出生在昆明的,據說那時候也去報考了西南聯大,後來怎麼想到去讀藝專?

陳佩秋:我上學那一陣子考西南聯大都是以同等學力報考,為什麼?學生都散掉了,打仗去了,那個時候正好西南聯大遷到昆明,所以我考了西南聯大,考上了,志願是學理工科。我的哥哥後來是鋼鐵方面的專家,從前在中學的時候,我的數學比他好。但我的父親比較封建,他說一個女孩子學什麼科技,學學經濟在銀行做做會計,上班族,很好的了。我的老師給我改,就給我改到經濟系,我說我不要讀經濟。我不要做這種工作,正規上班,就弄那兩個報表,我不去的。

那時候張大千他們都到昆明來開畫展,我本來不喜歡畫畫的,但是常去看看畫展,不然閒在家幹什麼呢?後來索性就去學畫畫了。

南都:國立藝專在重慶的生活你還記得嗎?

陳佩秋:在重慶的時候真苦。所有大學校都建在農村,下起雨來,穿一雙草鞋。我們國立藝專學生吃飯是公費的,吃飯就兩個菜、一個湯,那個湯是洗菜的湯,你吃個豆芽菜,黃豆芽子須須在裡頭,兩個菜都是素菜。打牙祭的時候有一點肥肉,我從來不吃。

那陣國共合作,《新華日報》也登,學校裡面有好多共產黨的同學,好多同學要到延安去,我說去延安干什麼?他說革命。我說怎麼革命?他說不出來,我說你說不出來,我去革什麼!

1979年,謝稚柳,陳佩秋夫婦在西泠印社七十五週年紀念大會上。

南都:那時候你們中國畫怎麼學?

陳佩秋:那時候我們學生先是臨老師的畫,後來鄭午昌先生告訴我,我才知道去買來珂羅版的畫來臨。從清朝的六家,明四家,能找到印刷品的我都臨。我那些同學都說,這個人一輩子沒出息,現在到了高年級了還在臨畫。

陳佩秋臨錢選梨花圖卷並全跋手捲。這是她從該畫收藏者張珩處借來原作臨摹的,一共摹了兩本,一本贈予張氏,另一本後來為香港一大收藏家收藏,潘伯鷹賦詩併題,謝稚柳寫款書,這就頗說明她的工筆劃來路很正的。

南都:聽他們那麼講你那時候什麼感覺?

陳佩秋:我無所謂的,我照臨,我又不要急著自己做什麼創作,我覺得那些東西都蠻好的,就臨了,一直臨了很多年。後來畢業以後到上海,到了文管會以後,包括後來進上海畫院以後還臨,看見好東西就要臨。

南都:為什麼會花那麼多心力在臨畫上?

陳佩秋:相比西方油畫,中國畫就是多了一個“骨法用筆”,後面幾條跟西方是一樣的,一個構圖,一個色彩,一個基本功:應物象形。我們書法裡頭講骨法用筆,繪畫藝術也要講。

中國畫好的筆觸是有規範的,不是你看著那麼隨便的,要經過很多時間的鍛煉。有些畫家不研究人家的東西,畫一輩子人家的東西他也不知道,他自己畫有時候畫不到位。宋畫的筆觸好,怎麼來的?他們一天到晚都是毛筆字,軟毫的功夫鍛煉好了,不像我們現在都是硬筆寫字。你用硬筆,軟毫的筆觸你不熟悉,畫中國畫怎麼畫得好?

陳佩秋“擬宮中圖撲螢”局部

南都:用筆講究什麼呢怎麼才能對軟毫有感覺?

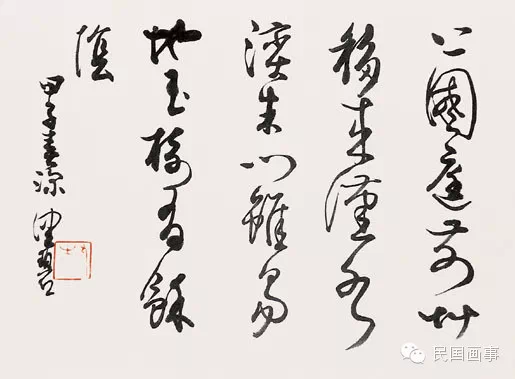

陳佩秋:你自己能畫是最好,起碼要寫寫字,你要了解中國的用筆。寫字、畫畫裡頭都要有這個東西,有線條,有點子,而且每個人的習慣都不一樣的,每個人都有個性的,他的作品你看得多,前面的那個形態一看,你就知道這個人的筆性是這樣的。你的功夫到了什麼一個境界,那個線條就落得很好了,線條裡面還有不同的,變化很多,有頓挫,起筆收筆都看得很清楚,大有講究,在鑑定上,中國畫這個是最見效果的。

臨帖與臨畫

我就天天在這兒寫,我們老頭兒就說,你畫也不畫了,天天就寫字,你想當書家?我說寫字就要寫好,不睬他,自己照樣寫。

南都:所以這也是你練書法的緣故?

陳佩秋:早先我不注重寫字,寫生、臨畫的時候最多,字勉勉強強的,題畫不多的幾個字還行,多兩個字就寫得差勁,我總覺得不行。後來1950年代初我就去請教潘伯鷹,他告訴我說,凡是成名的這些書家,一直到宋為止,都可以臨。現在書法碑帖自然是多得不得了,但那個時候找不著,正好我有一本張伯駒收藏的蔡襄的帖,他說寫蔡襄就可以,你就寫蔡襄。

學蔡襄,潘伯鷹先生告訴我要怎麼樣寫才寫得好,他說你上來先是拷貝,一本帖一拷貝,因為他的用筆方式方法你不熟悉,一點一橫都有講究的,所以我就用玻璃紙拷貝下來,每天臨這個帖,下面這個東西做底子,蒙著寫,蒙著寫一遍,一本帖在手邊,再對對看看,就這麼寫。(畫事君注:用玻璃紙的目的就是要臨到一模一樣,絲毫不差)寫到熟悉了,就脫手看著帖寫,也寫得差不多了,你再背出來。

我就天天在這兒寫,我們老頭兒(謝稚柳)就說,你畫也不畫了,天天就寫字,你想當書家?我說寫字就要寫好,不睬他,自己照樣寫。“文革”一結束謝稚柳出版他那些書,封面的籤條就是我寫的,我跟他說,“你現在要來找我寫這個籤條了吧!”後來我也寫篆書。“文革”中,謝稚柳關起來的時候,他也是像我那樣做那些功夫。

陳佩秋對題謝稚柳山水花卉冊頁(八開之一)

南都:謝先生寫什麼?

陳佩秋:他寫陳老蓮,也是像我這個功夫一樣。你學寫字要熟悉他的筆道,最見效的就是這樣,潘伯鷹這個辦法是對的,他是書家。

南都:臨畫是不是跟這個道理也相通?

陳佩秋:臨畫也是這樣。臨畫你也要拷貝,臨宋畫只有拷貝,但臨明清的畫我是不拷貝的,它容易,宋畫是難的。以前我是畫山水的,但我學宋畫的時候上來就是先畫團扇。當然要從拷貝起。拷貝一直到脫手能來,一看就曉得,那就差不多了。這中間要好長時間。我從50年代一直到後來沒中斷。我後來畫速寫,不用打草稿,一上手,看見的東西就準得很。要想畫好,都要經過這個階段,不經過這個階段怎麼行?所以現在我雖然多少年不畫畫,一直寫字,畫快要生了,但是過了兩天,你再勾這個鳥,還是準的,它又恢復了。

從前抗戰的時候在重慶,我都是寫生的。我在學校里呆了七年,本來我三年就可以畢業,但我在學校呆了七年,七年裡面我全部是臨畫、寫生。臨的古畫山水是從清六家,明四家,再到元四家,到後來我才曉得山水最最好的是北宋南宋的,以後的全是不成的,臨到宋畫的時候,才曉得宋畫是最厲害的,最難學的。宋畫最好的東西,他們也是寫生的,所以我臨畫的時候,我同時也寫生。

陳佩秋嬌紅醉綠圖並草書蔡襄詩成扇設色紙本1972年作

南都:你那時候,這個方法是怎麼得來的?其他人可能都不這樣子畫,你那時候為什麼這樣子?

陳佩秋:我覺得它好看,我自己畫不到那個樣,我就臨了。等到我畫得到那個樣了,我就可以寫生了,就不臨了。我從前在中山公園西湖邊上寫生,畫攀藤野菊,花爬在那個牆上一直可以爬到屋頂那麼長的,我就弄三捲紙,就是這樣捲起來,從下面畫起來,慢慢畫到高處,這個方法很笨的。從前外出寫生,怎麼帶毛筆呢,我拿一支那麼長的毛筆,上面切掉,裝在一個鐵皮香煙盒子裡,我有兩管眼藥水瓶子,塑料的,我就一管子吸墨,一管子吸水,弄了兩個小碟子,一個是大的,盛墨的,一個是小的,盛水,正好一個香煙盒。日本前幾年有那種軟筆,尖鋒的,可以吸水。但是那個還不及我這個,我這個可以畫濃淡,它那個勾勾线條可以,不能畫濃淡的。畫鳥,從前我在我的陽台上養了很多鳥。

南都:你自己養鳥?

陳佩秋:嗯,50年代初在上海火車站北站那個地方,農民就在附近的街上賣他們抓的鳥,各式各樣的鳥。我們去買,有時候就買多一些,因為起初買兩三個要養死的。我那個陽台很大,在屋頂上,有一百平米的。那些個鳥就分開放在小籠子裡,我也不曉得牠吃什麼東西,鄉下人就是把鳥抓來就是了,也不說吃什麼。我給牠吃什麼東西,傷腦筋,就給它牛奶餅乾,咬碎給它們吃,餓了它也吃。後來我曉得了五馬路上專門有各種鳥市,鳥市上的鳥是從不睜眼睛的小鳥養起,他們自己養大的,這種鳥不亂跑,不像我之前買那麼多鳥來,後來一撞撞死好多個。

2006年應《文匯報》特邀,陳佩秋所作賀歲畫併題寫詩堂的《玉犬平安》。她畫的小狗氣韻生動,略帶誇張的造型中還可見卡通痕跡。收藏史努比是老太太的一個特殊愛好,甚至在十餘年前,有個朋友天天吃麥當勞,為老太太“吃”來幾十隻史努比,把她樂得合不攏嘴。

南都:畫花鳥的人都這樣寫生嗎?

陳佩秋:老一些就不要去的,畫院裡老先生很多。一解放,全國祇有兩個畫院是公立的,上海有畫院,北京有畫院,全中國祇有這兩個城市有職業畫家。建國後有了畫院,所有的畫師都養起來的,成立一年的時候,規劃不得了,要弄多少畝地,還要養鴛鴦,養水鳥,畫室又有什麼東西。結果後來就反右了,被批評,現在是什麼時代?現在是社會主義時代,你還要像封建國家走封建道路?你們要去搞舊社會的象牙塔?國務院說兩個畫院塞給地方管,所有的待遇撤銷,就是拿車馬費,等於給你生活費,發八十塊錢,這個生活費已經夠好了,八十塊錢,當時一個工人家庭一個月只有四十塊錢。原來國家管的那一陣是分畫師、副畫師、助理畫師,助理畫師都是一百七八十塊錢,不得了了,毛主席一個月就五百塊錢。

搞鑑定的要自己懂畫

你畫全看懂了,你搞鑑定就行了,鑑定得看得多。

南都:鑑定古畫,“步輦圖”是起點嗎“步輦圖”你琢磨了多長時間?

陳佩秋:幾十年前看《步輦圖》,只覺得畫得不好,沒有多想,何況有鑑定大家米芾的畫史提過《步輦圖》,畫上有章伯益小篆“唐相閻立本筆”。我是後來對比了波士頓美術館出版的《歷代帝王圖》畫冊之後才開始懷疑的。同樣是閻立本的,怎麼差了這麼多?因為都相信米芾,相信《宣和畫譜》,但是米芾說的《步輦圖》並不是我們今天看到的故宮博物院的《步輦圖》。波士頓的那張《歷代帝王圖》畫得好,故宮這張《步輦圖》是跟那個不好比的,它可以跟敦煌壁畫、初唐畫對得起來。但是這張畫有一個地方,從上面一直斷裂到下面,老早是破損過了又拼起來的,專家有懷疑說這一段恐怕是另外人畫的。其實他們都不會看畫,《富春山居圖》前頭還給人家燒掉一段呢!一千多年的東西了,你想想看,什麼時候發生什麼事,這是想不到的。另外你是可以對絹底的,後來的絹跟唐人的絹不一樣的。

上:“歷代帝王圖”局部

下:“歷代帝王圖”前漢昭帝劉弗陵

兩張畫可以比較的,畫圖的筆法、線條勾线、字也可以對的,筆觸都可以看得出來,你畫眼睛,畫耳朵,畫眉毛,畫頭髮,畫整個衣服,人的氣派,你對對看是不是一個人的?搞鑑定要非常仔細、非常科學。當初就說是唐畫,後來有人聽了意見說那是宋人的摹本,宋人的畫也好得很,不是那樣的筆法。這個《步輦圖》後面那一段篆書也是假的,就是說即便它是真的話,也不可能前面畫好了空著一段等著宋人來題,你想想看哪可能呢?而且那個絹新得很。

南都:這個還是挺明確的?

陳佩秋:這個絹就可以比較,硬碰硬的,古時候的絹跟近現代新做的絹不一樣,絹的織法、經緯線也不相同。原來的絹是乾乾淨淨,雪白雪白的,也是絲織品,變成茶褐色是因為年代已久,而且那個破損斷裂的紋也多,波士頓的這一件,那個邊上的,這個腳上的鞋,是一個一個人,一個一個帝王下來,有好多是破爛得不得了,他接拼上的,他都不用心看,這個東西很容易看的,研究這個東西不知道他們怎麼研究的,破損的他都看不出來。

南都:你是強調搞鑑定的要自己懂畫,最好能畫畫。

陳佩秋:你這個一通了,畫全看懂了,你搞鑑定就行了,鑑定得看得多。我現在讀古畫差不多每家都看,以前我是每一家都臨,臨不全,許多好畫家比如以前范寬的畫就看不見,一直到了他們台北印出來二玄社的原作來看。范寬那種畫,你想徒手畫,談也不要談,他畫了多少年,那些樹才能畫到那樣!中國畫不像西方畫木炭底稿會去掉,全是仰仗筆的巧妙。那些線條,樹幹有樹幹的線條,葉子有葉子的線條……你看起來簡直是太好了。

宋範寬“溪山行旅圖”

董其昌把董源捧得很高

其實董源在北宋時候並沒有多大名氣,後來弄得名氣那麼大,就是董其昌捧出來的。

南都:關於董源,爭議最大的是《溪岸圖》,海內外吵得很厲害?你也研究了董源,怎麼看《溪岸圖》真偽?

陳佩秋:《溪岸圖》已經爭論了十年。我們上海討論就是前兩年,上博開過一個五代宋元畫展,有我們國內的畫,還有從美國的幾個大博物館也藉來了一部分宋元的畫,有一個研討會。這張吵了十年的《溪岸圖》也藉來了,在上海展覽。已經討論了十年,這一次會總算塵埃落定,大家一致認為這張《溪岸圖》是董源的真跡。這個董源很麻煩,在整個繪畫史裡董源當名,為什麼名氣那麼大呢?就是從董其昌起。除了《溪岸圖》之外,還有一大批董源的畫都是在明代的時候把人家的款刮掉,說是董源的畫,但是題都是董其昌題的這幾件。後來很多件呢,董其昌題的畫不要太多!他過世時是崇禎七年,一共活了80多歲。

董源溪岸圖

董源我們國內有三件,上海博物館收藏的《夏山圖》、故宮藏《瀟湘圖》、遼博藏《夏景山口待渡圖》這三件都不是董源真跡,我之前寫文章一條一條都分析過,但是那一陣所有研究繪畫的人都認為董其昌這批是真的,在台北故宮就有好幾張畫,以前都說是董源的。真的《溪岸圖》是一直沒露過臉。

董源夏山圖局部

南都:真實的董源是怎樣的呢?

陳佩秋:其實董源在北宋時候並沒有多大名氣,後來弄得名氣那麼大,就是董其昌捧出來的,他講中國繪畫的“南宗跟北宗”,把董源捧成是南宗的代表畫家。為什麼捧?他這些畫都要賣出去的。到明清後,大家也是對他佩服得不得了,康熙跟乾隆最捧董其昌,他們皇帝從小要學寫字,都學董其昌的字。我曾對啟功說,啟老你也是寫董其昌的,啟功說他們家族裡邊都寫董其昌。董其昌真正騙了後人,騙了四百年。

2012年12月,90歲高齡的陳佩秋在上海圖書館講座,將名畫疑點一一公之於眾,剖析了四幅在中國繪畫史上有著舉足輕重地位的名畫——董源的《瀟湘圖》《夏景山口待渡圖》《夏山圖》以及馬遠的《踏歌圖》,她指出它們不可能是真跡。這也是她首次在公開演講時否定《踏歌圖》為馬遠傳世作品。

中國山水畫到宋代到了最高峰,西方的山水畫、風景畫到了18世紀才有,我們那個時候是10世紀。所以北宋山水的三家現在都是不得了,哪裡有董源呢!三個代表作家,一個是關仝是沒有了,一個是李成的畫現在也看不見,唯一能看到的只有一張在台北故宮的范寬的《溪山行旅圖》,可是這個董源的畫,我們從畫來看,就算大都會博物館的這張《溪岸圖》,跟范寬那張《溪山行旅圖》水平也是不好比的,後者高明太多。所以董其昌把董源捧出來,捧到最高,但跟范寬一比就比掉了。

董源“夏景山口待渡圖”局部絹本設色遼寧省博物館藏

南都:那你覺得對鑑定這些古畫來說,最根本的是什麼?

陳佩秋:最根本的就是,要看畫、要看筆法,光看絹底沒法完全確定,說絹的破損度就是那個年代的,那還有同期做假的呢!所以不是百分之百的,還有看款寫得好了,壞了,也不全然,要根據好多條件。

南都:所以筆法是一個最關鍵的因素?

陳佩秋:畫是最高的,他們用筆,畫山的畫法,畫樹的畫法。他們講筆性,每個時代、每個人是不一樣的,畫畫的人可以看得很具體的,那個樹上什麼紋,那個線條是怎麼頓挫的,你畫一塊石頭,拱出來的部分、進去的部分怎麼畫,每個人都不一樣。他這個技法,是不是宋代的?一眼看上去就知道。但首先你要對宋人的畫樹、畫山、畫房子、畫亭子、畫人物都熟悉了。鑑定畫就是這個東西,這些東西你做不到,鑑定談都不要談。所以光是跟著老師學鑑定,老師講的什麼東西,你自己不懂,沒用的。

南都:鑑定的歷史伴隨著造假的歷史,會不會防不勝防?

陳佩秋:你不能粗心的,我是最最怕粗心,但是有時候還是會粗心。他們天天拿我的畫給我看,有的還是熟朋友拿來的,我給他的東西很多,我說不要看了,是真的。等他走掉了,你仔細再看看,不對,假的,所以人有時候會疏忽大意的,但是看古畫這種東西,你不能疏忽大意,給人家看東西一點都不能疏忽的,哪個細緻的地方都要看到。比如說,趙伯駒的《江山秋色》原來跋這個畫的人說是《千里江山》,因為這一件,跟王希孟的《千里江山》重了,就把名字改掉,改成《江山秋色》。但哪裡是“秋色”?上面的白粉掉了,絹色變成是黃的,他們就當它是秋天,其實下面畫了梅花,上面松樹上有一些還有雪,他們不注意看。

南宋趙伯駒“江山秋色圖”局部北京故宮博物館藏

南都:你現在比較擔心的是鑑定的問題?

陳佩秋:我們國家的鑑定落後是最大的問題,50年代美術學院裡沒有繪畫史系的。現在是學理論的不曉得作畫的方法,根本不懂的。這是另外一種知識,我們自己畫畫的人再去搞鑑定是搞得非常清楚,他們搞不清楚,我現在弄這個,因為這個沒有辦法弄清楚,真偽問題是最大的問題。我們出了《宋畫全集》,連國外收藏的很多都一起印出來,清楚極了,但也弄不清楚真偽。

現在就應該是每個博物館裡的人合起來,把《宋畫全集》真偽的問題統統搞清楚。謝稚柳他們那個中國古代書畫鑑定工作小組工作了八年,結束後出了一大摞書,但還是有很多問題沒談,偽的多還是真的多?真在什麼地方?偽在什麼地方?不談的。現在《宋畫全集》就是一塌糊塗,假的混在裡頭,大多數都是有問題。

我說現在是搞鑑定工作條件最好的時候,用不著到庫房裡調原件看,現在印刷、照相技術高明,科技條件好,它印出來的版本很清晰,局部都可以看得清清楚楚的。我說現在就可以搞,而且就從幾大博物館書畫部的幾個人聯合起來討論,大家看、大家研究。

南都:主要是針對宋畫,還是說各個朝代?

陳佩秋:就把宋畫先理清,明清容易理,明清因為真的多,真的多放在那兒對證著看,就比較容易了。宋畫少,有些人只有一件、兩件的東西,很麻煩。你是不是宋畫?要舉證的。沒款的那不要去說它了,現在多數的是無款的。都是假的,怎麼有款?有的款是原來人家有,後來人割掉的,你元畫當宋畫賣,價錢不得了的。但是刮掉的地方刮還帶著墨,那個邊上這一溜墨,肉眼看不清楚,你用五倍的放大鏡就看清楚了。

轉自 民國畫事